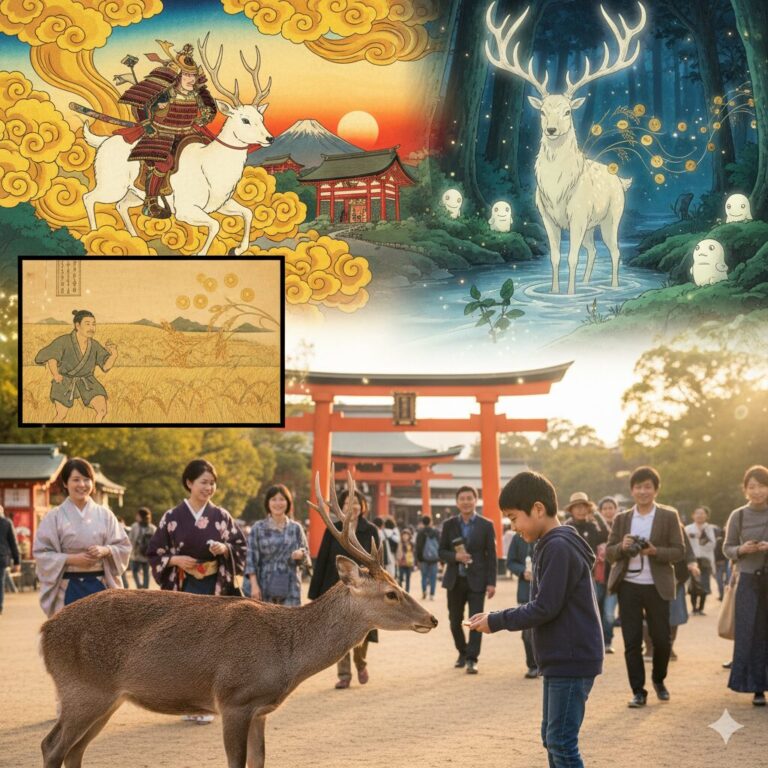

「鹿は神様の使いとされるのはなぜだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。

特に、奈良の鹿が神様の使いといわれる背景や、奈良公園に鹿がなぜいるのか、その理由は古くからの信仰に深く根ざしています。

また、愛らしい奈良の鹿がなぜおじぎをするのか、その仕草にも興味が湧きますよね。

この記事では、鹿は神か獣かという古来からの問いから、古事記に登場する鹿の神様の名前、さらには鹿が神の使いとされる厳島神社の信仰まで、多角的に掘り下げていきます。

多くの方が抱く「鹿は何の神様ですか?」「なぜ鹿は縁起がいいのでしょうか?」「鹿が神の使いとされる神社は?」といった具体的な疑問に、神話や歴史的背景を交えながら分かりやすくお答えします。

・奈良や宮島で鹿が神の使いと見なされる理由

・鹿にまつわる神話や縁起が良いとされる由来

・鹿を神の使いとする代表的な神社

鹿は神様の使いはなぜ?神話から紐解く理由

・なぜ鹿は縁起がいいのでしょうか?

・古事記に登場する鹿の神様の名前

・鹿は神か獣か?神聖視された歴史的背景

・もののけ姫のシシ神も鹿がモデル

何の神様ですか?力の象徴とされる由来

その最も大きな理由は、雄鹿が持つ立派なツノにあります。

また、ツノには魔除けの力があると信じられ、古くから絵画のモチーフや装飾品に取り入れられています。

さらに、鹿のツノは1年というサイクルで生え変わる特徴を持っています。

春に生え始め、秋に完成し、翌年の春には抜け落ちてまた新しいツノが生えてくるのです。

このサイクルが「死と再生」を連想させることから、生命力の象徴とされ、延命長寿の願いが込められるようになりました。

世界各地の神話と鹿

鹿を神聖視する文化は日本だけではありません。

例えば、ケルト神話に登場する森の神「ケルヌンノス」は、頭に鹿のツノを持つ姿で描かれ、動物たちの主として自然界の豊穣や再生を司る存在とされています。

ギリシャ神話でも、女神アルテミスの聖獣は黄金の角を持つ鹿であり、神聖な動物として扱われていました。

なぜ鹿は縁起がいいのでしょうか?

鹿が縁起の良い動物とされる理由は、その生態や姿、さらには言葉の響きに由来する複数の要因が関係しています。

まず、前述の通り、鹿のツノは毎年決まったサイクルで生え変わります。

生命の循環を体現する存在として、人々に福をもたらすと信じられてきたのです。

また、鹿という言葉の響きも縁起の良さに関係しています。

この考え方が日本にも伝わり、福をもたらす存在として定着しました。

これらの理由から、鹿は長寿、豊作、財運など、さまざまな福を呼ぶ縁起の良い動物として、古くから人々に親しまれているのです。

古事記に登場する鹿の神様の名前

日本最古の歴史書である『古事記』には、鹿の神様が登場します。

その名前は「天之迦久神(アメノカクのかみ)」です。

アメノカクは、非常に頼りになる神として描かれています。

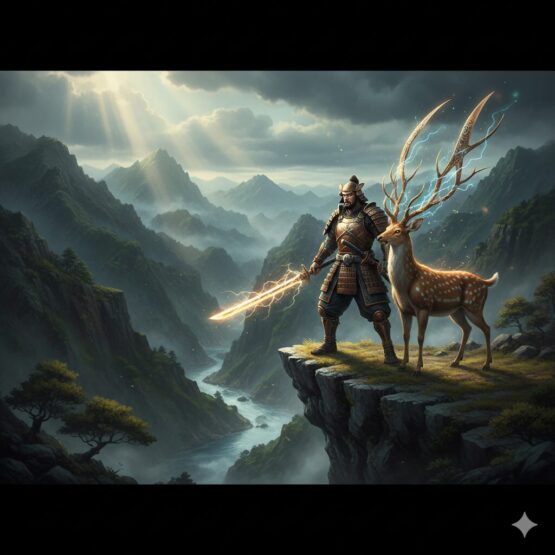

物語の中で、天界の神々(高天原)は、地上の国を治めるオオクニヌシに国を譲るよう交渉するため、使者を送ります。

しかし、何度か失敗が続き、3度目の使者として武神である武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が選ばれました。

ところが、タケミカヅチがいた場所は道が険しく、誰も近づけませんでした。

そこで白羽の矢が立ったのがアメノカクです。

この神話がきっかけとなり、鹿はタケミカヅチの神使(神の使い)と見なされるようになります。

この関係が、後に奈良の鹿が神聖視される大きな要因となるのです。

アメノカクは、直接的な戦闘力ではなく、その優れた移動能力で神々のミッション達成に貢献した、いわば「最高のメッセンジャー」だったんですね!

神か獣か?神聖視された歴史的背景

古代の日本では、鹿が「神」と「獣」という二つの側面を持っていました。

その認識は、時代と共に変化してきた歴史があります。

縄文時代、鹿はイノシシやクマと並んで重要な狩猟対象であり、肉や皮、骨、ツノは生活に欠かせない資源でした。

しかし、この頃に出土する土偶のモチーフはイノシシやクマが中心で、鹿の姿はほとんど見られません。

これは、当時の人々にとって鹿はまだ信仰の対象ではなく、単なる狩猟対象(獣)であったことを示唆しています。

この認識が大きく変わるのが弥生時代です。

ここから、土器や青銅器に鹿のモチーフが頻繁に見られるようになり、鹿は次第に神聖な存在(神)へと変わっていきました。

なぜイノシシではなく鹿だったのか?

同じく農作物を食べることがあるイノシシと鹿ですが、信仰の対象として鹿が選ばれたのには理由があると考えられています。

イノシシは田畑を根こそぎ荒らすため「害獣」としての意識が強まりました。

一方、鹿のツノの生え変わるサイクルが稲作のサイクルと結びつき、豊作の象徴として神聖視されるようになったのです。

もののけ姫のシシ神も鹿がモデル

スタジオジブリの名作『もののけ姫』に登場する森の神「シシ神」は、多くの人が知る鹿の姿をした神様です。

その血はあらゆる病を癒し、首には不老不死の力が宿ると信じられていました。

夜には「デイダラボッチ」という巨人の姿に変わり、森を闊歩します。

このシシ神のモチーフが鹿であることは有名ですが、宮崎駿監督が作品の構想を練っているときに鹿を見て、その神秘的な姿から「森の守り神」のモチーフに決めたという逸話があります。

近代的なアニメーション作品でありながら、日本の古代から続く自然観や鹿への信仰が色濃く反映されたキャラクターと言えるでしょう。

奈良や宮島で鹿が神様の使いとされるのはなぜ?

・奈良公園に鹿がなぜいるのか解説

・神の使いとされる厳島神社の信仰

・神の使いとされる神社は?

・奈良の鹿はなぜおじぎをするの?

・まとめ:鹿が神様の使いとされるのはなぜか

奈良の鹿が神様の使いとされる神話

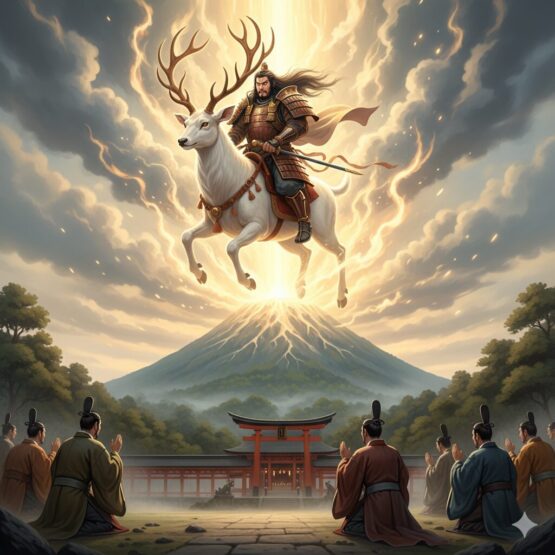

奈良の鹿が「神様の使い(神鹿)」として大切にされている最も大きな理由は、世界遺産でもある春日大社の創建神話にあります。

今から約1300年前の奈良時代、平城京の守護と国民の繁栄を願って、当時の権力者であった藤原氏が氏神様を祀るために春日大社を創建しました。

その際、茨城県にある鹿島神宮の祭神である武甕槌命(タケミカヅチノミコト)を、奈良の御蓋山(みかさやま)へお招きすることになりました。

古事記の神話にもあるように、タケミカヅチは非常に強力な武神です。

この伝説から、鹿は「神様をお運びした神聖な乗り物」であり、「神様の使い」であるとされ、手厚く保護されるようになったのです。

この神話こそが、奈良の鹿が単なる野生動物ではなく、「神鹿(しんろく)」として特別な存在であることの根源です。

この信仰は1300年以上も受け継がれ、今日の奈良公園の姿に繋がっています。

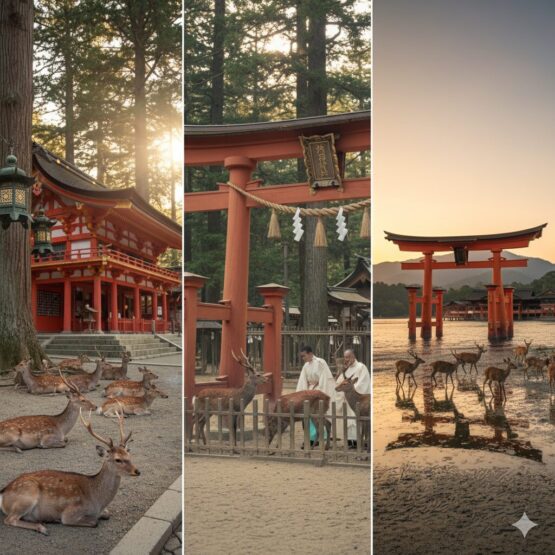

奈良公園に鹿がなぜいるのか解説

奈良公園に多くの鹿が生息しているのは、前述の春日大社の神話に基づき、古くから人々が鹿を神の使いとして保護し続けてきたからです。

神様を乗せてきた鹿やその子孫を殺したり傷つけたりすることは、神様を冒涜する行為と見なされ、古くから厳しく禁じられてきました。

記録によれば、室町時代には鹿を殺した罪で死罪になった例もあるほどです。

江戸時代に入っても幕府によって手厚く保護され、明治維新後に一時保護体制が揺らいだものの、地元の人々の尽力により守られました。

つまり、奈良公園の鹿は観光のために集められたわけではなく、神聖な存在として長年にわたり大切にされてきた結果、自然に増えて公園一帯で暮らすようになったのです。

神の使いとされる厳島神社の信仰

広島県の宮島(厳島)にも多くの鹿がいますが、ここの鹿が神聖視される理由は奈良とは少し異なります。

奈良の春日大社のように「神様が鹿に乗ってきた」という明確な神話は、厳島神社にはありません。

ではなぜ神の使いのように扱われるのでしょうか。

島全体が神域とされ、島内では血を流す「穢れ(けがれ)」を極端に忌み嫌う風習がありました。

そのため、動物を殺生することも固く禁じられていたのです。

この信仰によって、島に古来から生息していた鹿たちも殺されることなく保護され、結果的に神聖な存在として人々と共存するようになりました。

つまり、特定の神様の使いというよりは、「神の島に住む神聖な生き物」として大切にされてきたのです。

奈良と宮島の鹿はルーツが違う?

近年のDNA解析により、奈良の鹿と宮島の鹿は遺伝的に全く異なる系統であることが判明しています。

それぞれが独自の歴史の中で、人と共存関係を築いてきた貴重な存在なのです。

鹿が神の使いとされる神社は?

日本には、鹿を神の使いや神聖な存在として扱っている神社がいくつかあります。

特に代表的な神社は以下の通りです。

| 神社名 | 所在地 | 鹿との関係性 |

|---|---|---|

| 春日大社 | 奈良県奈良市 | 祭神の武甕槌命が白い鹿に乗って降臨したという伝説から、鹿を「神鹿」として保護している。 |

| 鹿島神宮 | 茨城県鹿嶋市 | 武甕槌命を祀る総本社。春日大社へ遷座する際のルーツであり、境内では今も神鹿が飼育されている。 |

| 厳島神社 | 広島県廿日市市 | 島全体が神域であるため、そこに住む鹿も神聖な存在として保護されている。 |

これらの神社の中でも、特に春日大社と鹿島神宮は、タケミカヅチという神様を通じて直接的に鹿と結びついており、神使信仰の中心的な役割を担っています。

奈良の鹿はなぜおじぎをするの?

奈良公園で鹿せんべいをあげようとすると、鹿が頭を下げておじぎのような仕草をすることがあります。

これは非常に愛らしい光景ですが、神聖な意味があるわけではありません。

「おじぎをすれば、人間がせんべいをくれる」ということを学習した結果の行動なのです。

人間がおじぎをするのを見て真似たというよりは、もともと鹿が相手に好意を示したり、何かを要求したりする際に行う「ヘッドバンギング」という頭を下げる仕草が、おじぎのように見えると言われています。

注意点:おじぎは威嚇のサインでもある

鹿がおじぎをしたからといって、必ずしも友好的なわけではありません。

特に、しつこくおじぎを繰り返す場合や、地面を足でかくような仕草を見せる場合は、威嚇している可能性があります。

野生動物であることを忘れず、適切な距離を保って接することが大切です。

まとめ:鹿が神様の使いとされるのはなぜか

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 鹿は力の象徴、魔除け、延命長寿、豊作の神様と見なされる

- 理由は立派なツノが神のアンテナや力の象徴と考えられたから

- ツノの生え変わりが死と再生、生命力を象徴する

- 鹿(ろく)と禄(ろく)の音が同じことから財運の縁起物ともされる

- 古事記には鹿の神「アメノカク」が登場する

- アメノカクはタケミカヅチを目的地へ運ぶ重要な役割を果たした

- 弥生時代に稲作と共に鹿をトーテムとする文化が渡来した

- 稲作サイクルとツノの生え変わりの類似性から豊作の象徴となった

- 『もののけ姫』のシシ神は鹿をモデルに死と再生を司る神として描かれた

- 奈良の鹿が神の使いとされるのは春日大社の創建神話に由来する

- 祭神タケミカヅチが鹿島神宮から白い鹿に乗ってやってきたとされる

- この伝説から奈良の鹿は「神鹿」として保護されてきた

- 宮島の鹿は島全体が神域であるため神聖な存在として保護されている

- 鹿を神の使いとする代表的な神社は春日大社や鹿島神宮である

- 奈良の鹿のおじぎは鹿せんべいを催促する後天的な学習行動である